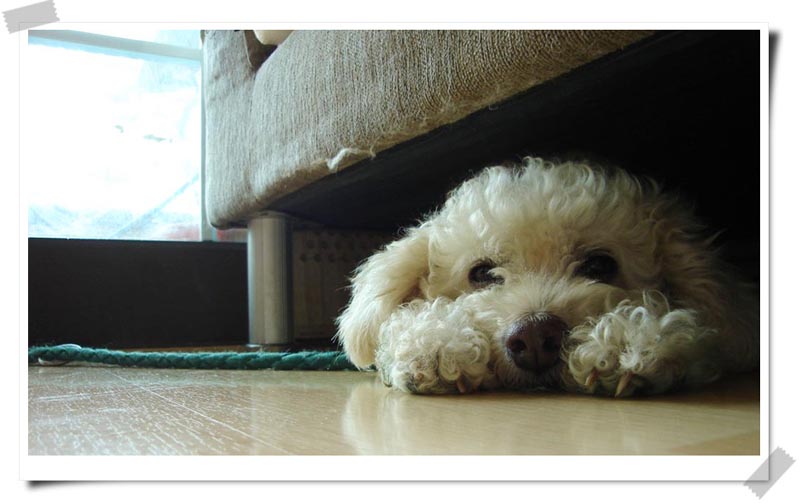

고등학교 3학년이 되던 겨울에 조그맣고 작은 푸들 한마리를 어머니가 가져 오셨고 '누크'라고 이름을 붙였줬다. 그때 집에는 이미 내가 8살때 부터 키워온 강아지가 있었다. 녀석은 10년이 넘게 살았기 때문에 이미 기력도 많이 쇠약해져 있었고 몸에서 냄새가 나기도 했다. 쌩쌩하고 작고 귀여운 푸들에 비해 이미 시들시들 죽을날을 기다리는 녀석이 나는 더 좋았더랬다. 같이 살아온 '정'이라는 것은 무서울 정도로 무시할 수가 없었고, 그것은 정든 녀석이 떠날때 더 크게 다가왔다. 녀석은 밥그릇을 눈앞에 놓고도 시각과 후각이 형편없을 정도로 망가져서 벽에 닿을 때까지 머리를 콕콕 찧으며 밥을 찾아다니곤 하다가 죽었다. 차가워진 녀석을 배낭에 넣고 이모가 살고 계시던 양수리에 묻어주기 위해 한참동안 전철을 타고 다시 한참동안 버스를 타고 간 뒤에 공기 좋고 넓은 곳에 묻어주었다. 꼬리를 살랑살랑 흔들며 나를 좋아하던 녀석은 본래 온기 따위는 몰랐다는 듯이 차가워지고 굳어버렸다. 늙은 녀석은 그렇게 땅으로 돌아갔고, 쌩쌩한 누크는 내 곁에서 꼬리를 흔들었다. 그리고 다시 10년이 흘렀고, 작고 귀엽던 누크는 기력도 많이 쇠약해지고 몸에서 냄새가 나기도 했다. 그리고 이전에 녀석이 그랬던 것처럼 본래 온기 따위는 몰랐다는 듯이 무서울 정도로 차가워져 버렸다.

새벽에 돌아간 집에는 이미 굳어버린 녀석이 누워있었다. 냄새가 나던 녀석은 냄새도 죽어버렸는지 털도 깨끗해지고 표정도 밝아져 있었다. 하지만 굳어있었다. 냄새가 난다고 멀리하던 내가 더 미워서인지 몰라도 밤새도록 울고 또 울었다. 차가워진 녀석의 몸에 떨어진 뜨거운 내 눈물은 금방 식어버렸다. 아무리 울어도 한번 차가워진 몸은 온기를 찾지 못했다. 그래도 계속 울었다. 누크를 화장시키기 위해 아침에 녀석을 박스에 넣고 녀석이 입고 있던 사슴 옷을 같이 넣어줬다. 빨간 귀가 달린 그 옷은 왜 그리 작아보이는지 안쓰러운 마음이 들어 다시 눈물이 났다. 화장터에 다녀온 누크는 한주먹도 안되는 가루가 되어 돌아왔다. 14년의 세월은 그렇게 후~하고 불면 날아가버리는 가루가 되었다.

누크야. 그동안 잘해주지 못해서 미안해.

다시 태어나면 아주아주 편한 곳에서 아주아주 즐겁게 살았으면 좋겠구나.

안녕! 누크.

'Record?' 카테고리의 다른 글

| 고마운 알라딘 TTB (6) | 2008.12.29 |

|---|---|

| 좋아서 더 좋아. (6) | 2008.11.27 |

| 아잣! (4) | 2008.11.26 |